中高齢者の体力や健康を考え続けて20年が経ちました。

国内ではここ数年70歳代、80歳代の体力が向上しています。他の年代の多くは減小傾向なのに何故か?

その理由として、○○ザップのCM効果によるトレーニング効果の普及や高齢の1人暮らしや夫婦のみ世帯の増加により、自分たちで自立した生活をしなければいけないという世相があげられます。100年という長寿を考えた時に、必然的にそのQOL(生活の質)や健康を維持向上していく事を考え実践していなければならない状況だと思います。

高齢者の体力が向上している半面で、低体力の人と高体力の人に二極化している事も特徴です。さて、あなたはどちらになりますか?

そこで実際に何をどうすればいいのか気になりますね。

そしてすぐに答えを見つけたがる傾向も我々の性分ですね????

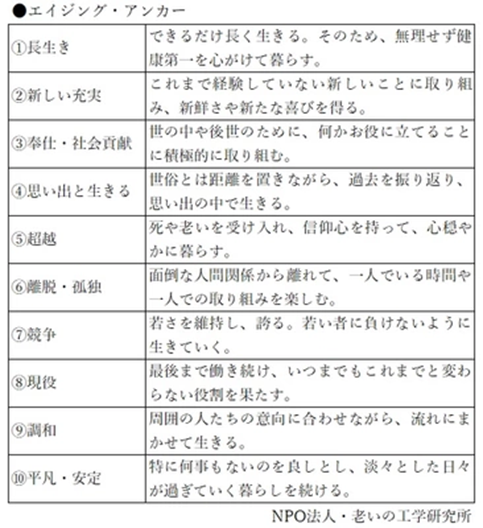

まずはエイジング・アンカーを意識しておくことが重要になると考えています。

例えば、ある人はこんなきつい運動したくない、ある人はひいひい言いながらきつい運動でも充実感を得れるなど、体力自体も負荷設定に重要なことですが、その対象者の価値観によっても変わってくるという事です。

この価値観、自分がどうなりたいか、何を目指すか、何を大切にして中高齢期を過ごすのか。「エイジング・アンカー」とは、高齢期の生活において、大切にしたい(犠牲にしたくない)価値や欲求のことを言います。具体的は、次の10の分類があります。

中々、ご自身の事となると良く分からない場面が多いかと思います。そして身体の健康も生きる価値観も簡単な答えはでてくる事柄ではないので、かえって簡単に痩せますとか、短期間で効果がでますなどの謳い文句になびいてしまうのでしょう。

実際何をしたらいいか、どんなトレーニングが良いのかなど端的な答えをどうしても求めてしまいがちです。漠然とした問題意識や症状を抱えていても、ご自身の身体を理解していない事で具体的な行動に移せない方も多いと思います。

しかし例えてというと、ビンテージカーのように長く輝きを保つようになってほしいと願います。より早く健康観に気づき、より早くケアやトレーニングをすれば、健康財産はより大きなものになります。短絡的で楽な健康解決策や多くのインターネット情報などを取り入れることより、ご自身の身体をよく知ること(体との対話)が大切だと思います。

その為に我々のような専門家(専門家との対話)と仮説検証を繰り返しながら、ご自身の身体活動を繰り返しながら、その答えを構築していく事がとても大切だろうと考えています。私の指導者としては、その対象者のペースに合わせて登っていく山岳ガイドのようでありたいと思います。

トレーニングの基本原則にオーバーロードというものがあります。その体力要素(筋力、柔軟性、持久力、バランスなど)の少しきついなと感じるレベルでトレーニングを行うことで身体の生理的変化が達成されるのです。大げさかもしれませんが、人間の祖先が氷河期を乗り越えてきた経緯と同じです。

エイジングアンカーとオーバーロードを巧く織り交ぜて、皆様のトレーニングガイドを務めていきたいと思います。

リハトレROOM

リハトレROOM 回数券(10回分)

回数券(10回分)

/ 銀行振込

/ 銀行振込